Des d├رbris dظآanciens naufrages refont surface, puis disparaissent. En juillet dernier, une ├رquipe intersectorielle sظآest rendue ├ب Pointe-aux-Anglais, sur la C├┤te-Nord, pour visiter les lieux du naufrage de lظآexp├رdition Walker, un ├رpisode important dans lظآhistoire de la Nouvelle-France, qui a fait plus de 1000 victimes en 1711.

Cظآest quand elle est tomb├رe sur un manuscrit conserv├ر au Mus├رe de la civilisation, une ├رpop├رe burlesque de 62 pages relatant lظآhistoire du naufrage, que Marie-Ange Croft a r├رalis├ر ├ب quel point lظآ├رv├رnement avait fait lظآobjet de peu de recherche.

┬سCظآest un document en vers, qui nظآavait jamais vraiment ├رt├ر mis en valeur, explique la docteure en lettres et codirectrice du projet. Je me suis int├رress├رe au sujet et on a constitu├ر une ├رquipe de recherche multidisciplinaire. On sظآest rendu compte que le naufrage de cette exp├رdition, command├رe par les Anglais dans le but de faire tomber Qu├رbec et de conqu├رrir la Nouvelle-France, ├رtait un bel objet dظآ├رtude. On pouvait lظآanalyser de diff├رrents angles, dont celui de lظآoc├رanographie et de lظآarch├رologie subaquatique.┬╗

Une page dظآhistoire m├رconnue

Le naufrage de 10 des 85 navires de la flotte men├رe par lظآamiral Hovenden Walker, un an apr├ذs la conqu├زte de lظآAcadie par lظآAngleterre, est rarement mentionn├ر dans lظآhistoire de notre pays. Il a pourtant retard├ر de 50 ans la conqu├زte de la Nouvelle-France.

Selon Marie-Ange Croft, les Anglais nظآ├رtaient pas fiers de cette tentative rat├رe et auraient peut-├زtre voulu lظآocculter, tandis que les t├رmoins directs ├رtaient rares du c├┤t├ر des Canadiens fran├دais. Le mot sظآest quand m├زme pass├ر et des chants et pri├ذres de remerciements ├ب la Vierge ont ├رt├ر compos├رs jusquظآ├ب Montr├رal. Marie-Ange Croft tente dظآailleurs de les regrouper.

Quظآest-ce qui sظآest dit au sujet de ce naufrage, ├ب lظآ├رpoque, en Nouvelle-France, en Europe? La r├رponse ├ب ces questions pourrait ├رclairer un pan important de notre pass├رظخ mais aussi de lظآhistoire climatique du fleuve Saint-Laurent, encore peu d├رcrite.

Rassemblant des sp├رcialistes en histoire, lettres, arch├رologie et sciences de la mer, le projet, intitul├ر Le naufrage de la flotte Walker, arch├رologie dظآun lieu de m├رmoire maritime, vise ├ب reconstituer la trame narrative de lظآ├رv├رnement, en ├رtudiant documents, r├رcits, chants compos├رs ├ب lظآ├رpoque du naufrage ainsi que vestiges mat├رriels. Pour ce faire, la chercheuse sظآest rendue en Angleterre pour consulter les journaux de bord de la flotte, afin de reconstituer la trame narrative des ├رv├رnements, mais aussi pour recueillir de pr├رcieuses donn├رes sur le climat.

Un site bien connu par la communaut├ر des plongeurs

Quand Marie-Ange Croft lظآa approch├رe, Marijo Gauthier-B├رrub├ر, arch├رologue subaquatique, ├رgalement membre du comit├ر de recherche, connaissait bien lظآexistence des ├رpaves de la flotte de Walker.

┬سPour les plongeurs, ├دa faisait d├رj├ب partie de lظآhistoire de la discipline, dit-elle. Pourtant, comme eux, on en savait tr├ذs peu sur les circonstances du naufrage.┬╗

Lظآexp├رdition de juillet nظآaura pas permis dظآen savoir plus, les sites ├رtant enfouis sous les s├رdiments. ┬سPar contre, on a ├رt├ر capable de r├رpertorier les fonds marins ainsi que les conditions environnementales extr├زmement changeantes du site. On sظآest rendu compte que les cartes de g├رologie marine faites en 2023 ne correspondaient plus du tout ├ب ce quظآon observait. L├ب o├╣ un champ de roches devait ├زtre, on trouvait un d├رsert de sable, et vice versa. Le fond marin sظآest vraiment d├رplac├ر.┬╗

Les fonds marins sont redessin├رs par les grandes mar├رes et les temp├زtes, particuli├ذrement intenses dans les derni├ذres d├رcennies. Les Nord-C├┤ti├ذres et les Nord-C├┤tiers fr├رmissent toujours en ├رvoquant celle du 23 d├رcembre 2022, o├╣ des maisons, quais et pans de terre ont ├رt├ر emport├رs.

┬سCظآest toujours dommage de ne rien trouver quand on visite un site, mais ├دa donne aussi des informations en soi. Cette fois, on a vraiment pu t├رmoigner du visage tr├ذs changeant de lظآenvironnement et de lظآimpact des changements climatiques sur ce genre de sites arch├رologiques, avec lظآaugmentation de la fr├رquence et de lظآintensit├ر des temp├زtes. ├ça nous permet dظآapporter notre pierre ├ب lظآ├رdifice, par rapport ├ب la flotte Walker, oui, mais sur lظآensemble des sites immerg├رs au Qu├رbec aussi ┬╗, dit Marijo Gauthier-B├رrub├ر.

LA PETITE HISTOIRE: UN SITE ARCHÉOLOGIQUE DÉPOUILLÉ

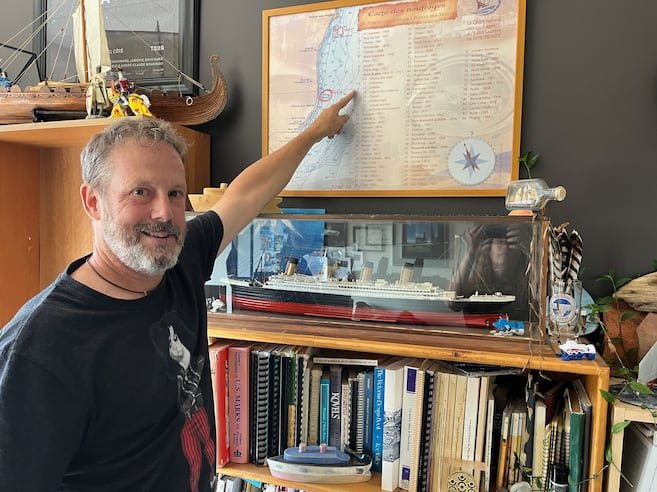

Au Centre national des naufrages du Qu├رbec (CNNQ) de Baie-Trinit├ر, une exposition dظآartefacts rend hommage aux nombreux naufrages survenus sur les r├رcifs de la C├┤te-Nord.

Seuls deux canons proviennent de la flotte de Walker, raconte ├ërik Phaneuf, pr├رsident du conseil dظآadministration du CNNQ et arch├رologue subaquatique.

┬س Tr├ذs peu dظآobjets nous restent de la flotte de Walker, explique-t-il. La majorit├ر se trouve dans les collections personnelles de plongeurs qui ont fr├رquent├ر le site au fil du temps et non dans les mus├رes. Des Am├رricains sont venus se servir en 1930, guid├رs par les p├زcheurs locaux, et dans les ann├رes 1970, des arch├رologues ont sorti des objets. ┬╗

Contre toute convention, Walker est reparti en laissant de 1 000 ├ب 1 500 morts sur les plages, ne ramenant que les naufrag├رs vivants.

Lظآhistoire rapporte quظآun d├رnomm├ر Vital Caron, lظآun des premiers t├رmoins arriv├رs sur les lieux, aurait d├رpouill├ر les cadavres pour vendre ce quظآil pouvait.

┬سOn le sait parce que le sieur de Lavaltrie, qui exploitait aussi la fourrure dans ce coin-l├ب, a voulu d├رnoncer son rival. En faisant ├دa, il d├رclarait lظآ├رpave et, de ce fait, la loi de lظآ├رpoque lui permettait de garder 30 % de ce quظآil allait trouver┬╗, raconte ├ërik Phaneuf.

On sait quظآil y a eu plus de naufrages que dظآ├رpaves retrouv├رes. Dظآautres vestiges arch├رologiques pourraient se trouver dans la zone de Pointe-aux-Anglais. Mais lors du naufrage, les navires auraient pu se briser, ├زtre emport├رs plus loin, et des d├رbris auraient m├زme pu ├زtre rejet├رs ├ب lظآint├رrieur des terres.

UNE ÉROSION DES BERGES QUI PROGRESSE

┬س├ cause de lظآ├رrosion des berges, on perd annuellement de 30 ├ب 40 centim├ذtres, et lors de certaines temp├زtes, on peut avoir jusquظآ├ب 5 m├ذtres qui disparaissent dظآun coup. Depuis 1711, on ├رvalue ├ب environ 500 m├ذtres le retrait des c├┤tes. On parle dظآun demi-kilom├ذtre, l├ب! Cظآest dire que les morts, quand ils se sont ├رchou├رs, nظآ├رtaient pas sur la plage quظآon voit maintenant┬╗, pr├رcise ├ërik Phaneuf, avant dظآajouter que les p├زcheurs trouvaient encore des squelettes dans les ann├رes 1960.

Un ouvrage collectif faisant la synth├ذse de cette fascinante enqu├زte devrait ├زtre publi├ر en 2029.

Lire l’article original ici.